评论

分享

新华社记者王子江 杨光 郭威

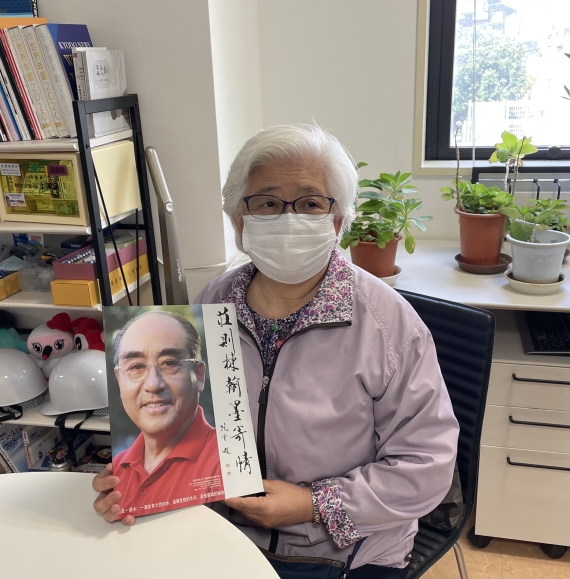

佐佐木敦子77岁了,头发雪白,她已经在东京北部浅草附近的一座公寓楼里住了7年。每个周一到周五,她都要步行半个多小时,到一座寺庙里祭奠丈夫,风雨无阻。

寺庙的骨灰存放已经自动化,她只要刷一下卡,传送带就会将骨灰盒送出来。敦子会点上香,与丈夫说说话。她说,之所以避开人多的周末,就是为了和丈夫隔着时空聊天。

丈夫离开这个世界已经8年多了,敦子感觉他从来没有离开,自从1987年12月19日两人在北京结婚,就从来没有离开过。

“我就觉得人真的说不清楚,但是缘分就在那里。”敦子告诉新华社记者。

缘分开始于1971年4月的名古屋,正好是50年前,和现在一样的春天里,第31届世界乒乓球锦标赛正在那里举行。从小在中国西北长大的敦子那时刚从中国回到日本没几年,在偏远的岛根县生活并不习惯,老想回中国。得知中国乒乓球代表团来了以后,感觉是“亲人来了,非要去见见不可”。

自从容国团在1959年拿了世界冠军,乒乓球就风靡全国。敦子记得在酒泉上小学五年级的时候,就已经在打乒乓球了。“每个人都揣着乒乓球拍子,一下课就冲出去抢台子,下课铃一响,老师要是多说一句话,大家都跺脚,搞得老师都不好意思。”

敦子一个人不敢去,于是就约了一个同事,两人坐夜班火车到了名古屋,组委会的人表示,中国第二天有比赛,特别紧张,最好不要打扰,建议她们在比赛结束后再去。4月7日比赛结束,敦子和同事再次坐夜车到了名古屋,听说有两个日本女青年来访,中国队派出了庄则栋来接见,他是中国队最有名的运动员,60年代曾连续三次获得世乒赛男单冠军。敦子记得他穿着红色的中国队队服,他拿出一个代表团的胸针送给她作纪念,她不要,她要的是他胸前佩戴的国徽,但遭到了拒绝:“这个不可以,我们每个人只有一个,每次出场都要戴。”

那次见面很短,不到15分钟,但给敦子留下的印象却非常深刻。

“特别高大!”敦子回忆说。“其实他并不高,也就1米70左右,但我觉得特别高大。看到他我就觉得是中华民族的那种气概。”

听说第二天中国队就要坐火车经大阪回国,敦子和伙伴就在火车站附近找了个小旅馆,她激动得一夜没怎么合眼,写了一封长达三四页的信,表达了一个生长在中国的日本人对中国队夺冠和见到冠军的激动心情。第二天她挤过车站里送行的“人山人海”,终于在车厢上再次见到了中国队的队员,并当面把信递交到了他们手中。

那天正好也是4月8日。

敦子当时并不知道那次世乒赛中间发生了什么,也不知道她见到的这个人在赛场外做了什么,更不知道两天后发生的改变世界的“乒乓外交”。

她当然也想不到与这个叫庄则栋的人以后还会有交集。

这些经历,和后来的故事,她在过去几十年里已经讲过很多次,但再次讲起来的时候,她眼睛里依然泛着泪。

后来就到了80年代,人生有起伏,岁月有波折。1987年,她历尽千辛万苦,放弃了在日本公司驻中国的工作,改变国籍,与在北京少年宫担任教练的庄则栋结了婚。

“其实日本公司的社长找我谈话,他说如果你愿意,仍然可以在北京工作。但我妈妈说,你嫁给庄先生,就要全心全意。”于是,敦子卖掉了东京的房子,到北京做了一名家庭主妇。

80年代中日间的收入和生活水平差距很大,但敦子说,这个决定并不困难。“我真是体验了爱情的力量,我就觉得只要在庄先生身边,什么苦都可以受。很奇怪,以前曾经在小说或者电影里听到这些东西时,都没有任何的感受,可是当你真正遇到的时候,就知道它的伟大力量了。”

在采访中,敦子始终称他为“庄先生”。

结婚后,两个人几乎形影不离,敦子说,两个人只有在洗澡和上厕所时不在一起,就这样生活了26年。“他主外,我主内。 我以前常说,庄先生是太阳,我是月亮,我借的是太阳的光,离开了太阳,月亮就发不出光。”

2013年2月10日,庄则栋在北京因病去世,敦子在中国失去了唯一的亲人。在日本,她还有5个兄弟姐妹,为了有个照顾,她从2014年开始常住东京。

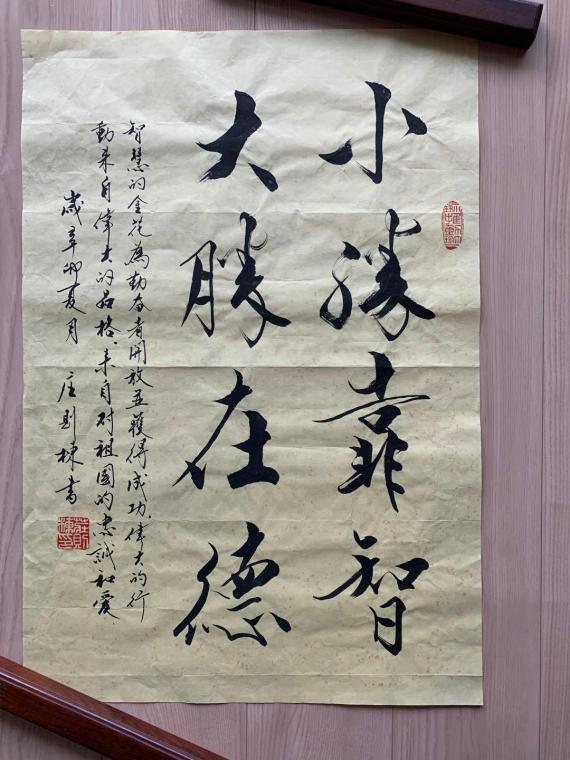

敦子的手机上挂着用两人多年前的合影做的吊坠,照片上两个人笑得都很开心。东京的家里也都是丈夫的照片和书法作品,前些日子东京地震,敦子住的10楼摇晃得非常厉害,因为担心丈夫的照片从书架上掉下来,她不顾一切爬起来把照片抢救了下来。

如果不是疫情,她上周清明节的时候,应该回北京为先生扫墓,她以前每年固定回国三次,一次清明节,一次中元节,还有一次是出席以丈夫的名字命名的乒乓球比赛。

丈夫去世后,她将骨灰分成两份,一份留在北京,一份带回东京。

北京的墓地位于昌平,墓碑最下方的石基上有“爱妻佐佐木敦子敬立”的字样。背面刻着:“在这里长眠着小球推动地球的人”。

50年里,她只在三年前回过一次名古屋,那是陪日本一个电视台做节目去的,当年中国队住的酒店已经变成了停车场。

“以后再也不去了,去了后肯定伤感。”她说。

(转自新华社)