评论

分享

作为历史最悠久的羽毛球赛事,全英羽毛球公开赛在今年迎来第110届盛会,接下来让我们简要回顾下这项久负盛名的传奇赛事。

从广义上讲,全英从过往中有两条截然不同的轨迹,第一段发展时期是从世纪之交到第二次世界大战,这一阶段的特点是诞生了很多本土冠军,第二段时期是从二战结束后,全英开始吸引越来越多的海外球员参赛,逐渐成长为非官方的世锦赛,直到1977年。

早期的日子

1898年在英国成功举办的第一届羽毛球公开比赛为之后一年全英的到来埋下伏笔,这一年的赛事非常成功,以至于英国羽毛球协会在第二年的4月4日在伦敦白金汉门的伦敦苏格兰步枪训练厅举办了为期一天的第一届赛事,不过和现代五个单项相比,首届赛事只有三个双打项目。

单打在之后的1900年被加入进来,在接下来的几年里,这项赛事变得非常流行,以至于被搬到了更宽敞的水晶宫中央耳堂。该赛事的名称从“羽毛球协会锦标赛”改为“全英羽毛球锦标赛”,表明该赛事面向全英球员开放。

场地则不断变化——从水晶宫到伦敦步枪旅在本希尔街的总部(1903年),再到园艺馆(1910年),在那里停留了近30年。

在这期间,全英还是由不列颠群岛的球员统治,最著名的就包括乔治·托马斯爵士,他在三个大项中取得了令人震惊的21个冠军。而他同样也是一位出色的国际象棋选手,他在1903年搭档埃塞尔·汤普森夺得了第一个混双冠军。

乔治·托马斯

其他一些战前的明星选手包括拿到18个冠军的弗兰克·德尔文,以及拉尔夫·尼克尔斯、尤伯夫人、梅丽尔·卢卡斯和奇蒂·麦卡恩(他还是一位获得过五次网球大满贯冠军的单打好手)。

赛事成长

第一位外国参赛者是1931年参赛的加拿大冠军杰克·珀塞尔,从1938年开始,当一支由13位丹麦人的大部队抵达时,这项运动的国际化开始显现。泰格·马德森在1939年男单赛场的胜利使得历史发生了转变,此后再也没有英国选手赢得过男单或男双的冠军。

1939年的全英,就在战争爆发前,事实上,五个冠军有四人都来自英国之外,包括男单冠军丹麦人马德森、女单冠军加拿大人德罗西·沃尔顿、男双冠军爱尔兰人托马斯·博伊尔/詹姆斯·拉金、女双冠军丹麦人鲁思·达尔斯加德/托尼·奥尔森,他们的出现也标志着局势开始发生变化。

由于这项赛事吸引了众多国际选手,拥有1.2万个座位的哈林盖体育馆被选为1940年的全英比赛场馆。但是,战争中止了这一赛事,直到1947年才恢复。哈林盖体育馆作为比赛场地的时间并不长,在1950年至1956年间,比赛被搬到了皇后大厅,1957年的建筑修缮迫使赛事迁至了温布利球场,在此之后温布利球场也是全英赛的代名词,直到1994年,由于前一年世锦赛的成功举办,全英赛的比赛场地被正式迁至伯明翰。

战后,这项赛事的面貌发生了巨大的变化。与英国不同的是,丹麦没有因为战争而中断羽毛球运动,美国有像戴夫·弗里曼、朱迪·德夫林和玛格丽特·瓦尔纳这样的球员,而马来亚(现在的马来西亚)队有黄秉璇、黄德福、王保林、庄友明和庄友良这样的选手,他们都曾在不同时期受到关注。弗里曼唯一一次赢得全英赛冠军是在1949年,但是他的同胞朱迪·德夫林成为了这项运动的传奇人物之一,从50年代中期一直到60年代,她统治了女子比赛,总共获得了17个冠军。

这些运动员是他们国家羽毛球运动的旗手。美国赢得了前三届尤伯杯冠军,而马来亚(现在的马来西亚)横扫汤姆斯杯前三届冠军。

日本留下印记

美国在女子项目上的霸主地位被日本挑战,后者从1966年开始获得了6届尤伯杯中的5届冠军。这一代运动员也在全英公开赛上有一定的影响力。从20世纪60年代末期到70年代末期,像汤木博惠、竹中悦子、高木纪子和其他选手都是单打和双打的冠军常客。

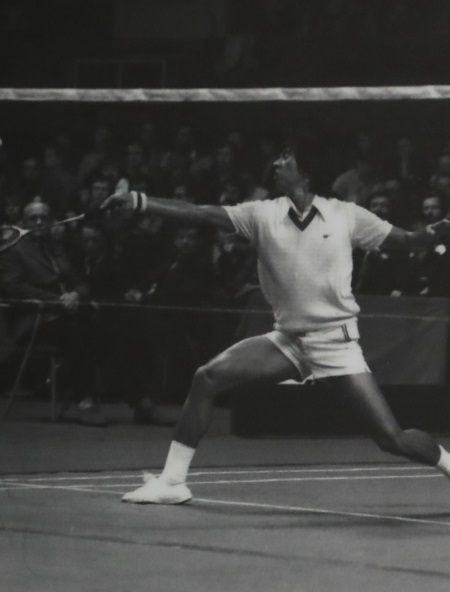

上世纪50年代,马来西亚的黄秉璇和庄友明长期占据男单冠军,随后接力棒交给了丹麦的厄?·科普斯,他在1958年到1967年间获得了7次冠军,随后他的纪录被他的继任者梁海量打破。

梁海量

梁海量和他的同胞梁春生/洪耀龙和纪明发/张鑫源巩固了印尼在羽毛球上的声誉,上世纪70年代最著名的成就要数吉莉安·吉尔克斯在1976年的三冠王,这个成就至今还无后来者。

中国的介入

二十世纪80年代中国和韩国也加入到了国际竞争中来。韩国的成就主要在双打项目中,而中国则在五个单项中都有建树。从1982年张爱玲(女单)、林瑛和吴迪西(女双)开始,中国一直输出冠军,涌现出一系列大牌名字,直到现在。

像莫滕·弗罗斯特在男单项目和王莲香在女单项目中都分别获得了4块金牌,他们都是中国统治地位的挑战者。

事实上,自从中国参加全英公开赛的38年以来,只有4年他们一块金牌都没拿到——1986, 1993, 1994和1995。其中一个里程碑式的成就是高崚/黄穗在2001年至2006年间连续6次夺得女双冠军。