评论

分享

每天早起出门买菜、回家喝茶,然后运动一小时,跑步机、椭圆机、自行车轮换着练,下午打牌,晚上看电视,周末和儿孙们在一起,有空还会和老伴一起出门旅游。这是一个77岁退休老人的生活日常,看起来再寻常不过。

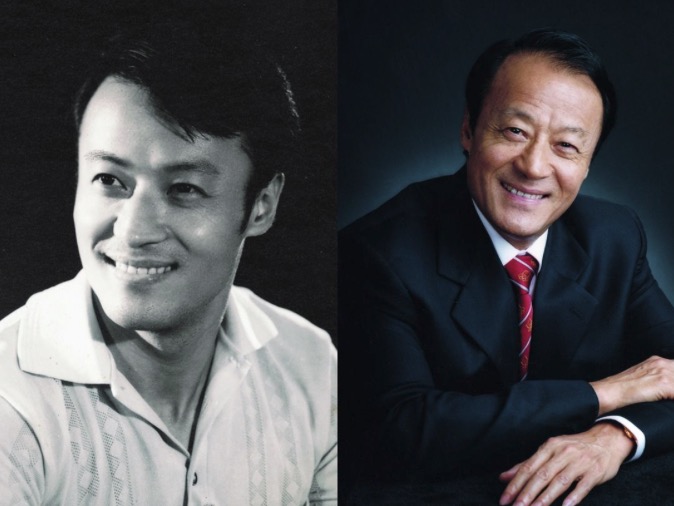

但坐在他家客厅,晒着太阳,吃着橘子,嘻嘻哈哈闲聊的时候,你又会觉出这位老人的不寻常。不寻常,是因为客厅四周散落的大大小小的照片和勋章,仿佛在诉说李富荣的体育人生:五次作为国乒男团主力参加世乒赛,风华正茂;率国乒包揽世乒赛七项冠军,空前绝后;六次带队参加夏季奥运会,中国运动员所取得的一大半金牌都跟他有关系。不寻常,是因为李富荣几乎从一个胜利走向下一个胜利,不曾失败过、迷茫过、退缩过。

不过,这一切的开始,是一块再普通不过的乒乓球板,“小摊上买的,一块五毛钱”。

还给球板缝了布套

运动员时代的李富荣,15岁进入上海体育宫业余体校进行乒乓球训练,16岁便入选上海乒乓球队,同年被选入国家青年队集训。也就是说,在一年里他实现了业余体校、上海队、国家队的“三级跳”——不用说,他天赋极好。但李富荣却说,这主要是因为他对乒乓球的“酷爱”,“一般的兴趣还真不行”。

聊起“酷爱”,李富荣兴致很高。他还记得小学时候的乒乓启蒙老师叫王志钧;记得为了打球,中学时转学去了市三初级中学,每天午饭扒拉一口才省出时间来练球;记得陆耀老师叫他去考业余体校,考上后隔天下午训练,“我妈妈一开始是反对的,她觉得打球难成才,尤其是训练以后吃得也多,鞋子坏得还快,但我喜欢呀。”青春少年的热爱,仿佛就在眼前。李富荣最记得自己的第一块乒乓板:“那时候真不敢想买什么红双喜。我哥哥在玻璃厂当工人,每个星期给我五毛钱,我省了三个星期,揣着一块五,到摊头上买一块球板。那个海绵啊,跟银行里点钞票的海绵差不多软。”尽管如此,李富荣对这块乒乓板还是很宝贝,特地找出家里的黑色绒布,自己给球板缝了一个套子,每天欣欣然地背着,从新闸路走路去体育宫训练,“那时候没钱坐车,但训练我风雨无阻的,明天考试,今天该训练我还是要去训练的。”

跟容国团同屋三年

就这样,凭借天赋和努力,李富荣在1958年被傅其芳亲自选入国家青年队,“11月我跟杨瑞华、徐寅生一起到北京,他们是国家队,我是青年队。1960年,‘108将’就并在一起了。”那一年,国家体委(国家体育总局前身)举全国之力,选调了全国的108位乒乓球运动员到京,集中备战将在北京举行的第26届世界乒乓球锦标赛。分配宿舍时,李富荣被安排跟比他大五岁的容国团住一间,“当时对他很崇拜,一进房间,就树立好目标,也要做世界冠军。”

1959年,第25届世乒赛在联邦德国的多特蒙德举行,容国团夺得男单冠军,为新中国夺得世界体育比赛的第一个世界冠军,举国振奋。以实际行动向偶像致敬,李富荣每一天都在刻苦训练,“消耗很大,我记得我有一顿吃了八个鸡蛋。”他还记得那年夏天,每天训练不仅要湿透衣服,还会湿透鞋子,“那时候的回力球鞋,里面叽咕叽咕都是汗水。”有趣的是,因为崇拜,连容国团“穿剩下”的皮鞋李富荣也欢喜地买下了,“他三块钱处理了,卖给我,我就喜滋滋买了。穿了他的鞋,心里挺美的,哈哈。”

“我们一起住了三年。”这三年里,李富荣成长为中国乒乓球男队的绝对主力;这三年里,李富荣成为了世界冠军。1961年第26届世乒赛,19岁的李富荣赢得了男团冠军、男单亚军、混双亚军和男双季军。

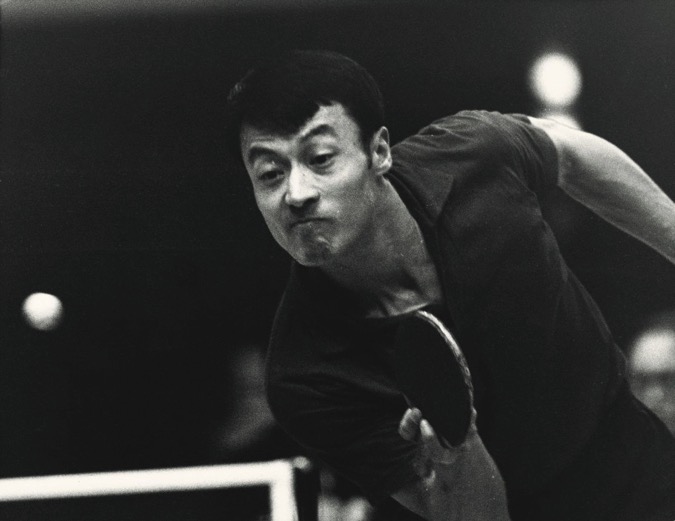

大多队员都怕“轰炸机”

作为运动员,李富荣先后参加过五届世乒赛,是四次男团冠军队的主力成员,但在国际乒坛,“美男子加轰炸机”的雅号或许要更出名些。说美男子,是因为他仪表堂堂、风度翩翩,夫人张予懿印象最深的是刚认识他不久时,发现他的裤线总是笔直的,“那时候,生活条件不好,也没有电熨斗什么的,原来是他每天睡觉前都要把裤子放到枕头下面压平,第二天永远是‘笔管条直’。”1965年在南斯拉夫举行的第28届世乒赛过去一个多月,还有女孩子跑到大使馆想要见“美男子”。

说轰炸机,是因为李富荣打球攻势凌厉、作风勇猛。做运动员如此,做教练更是严格,“几乎没有队员不怕我”。眼前的李富荣爽朗里甚至带着几分和蔼,但连爱徒蔡振华都说:“那时候我们都怕他,离老远看见他面对面走过来的时候,宁可绕着走。”李富荣最不苟言笑、叫队员害怕的,是1979年兵败朝鲜世乒赛之后,当年中国男乒意外地失掉了团体、单打、双打冠军,只拿到了一个混双冠军,压力和懊丧之下,“两个星期,皮带足足松掉两格”。回国之后,不服输的李富荣把匈牙利夺冠的照片贴在训练日记上,天天看着,激励着自己和队员卧薪尝胆。

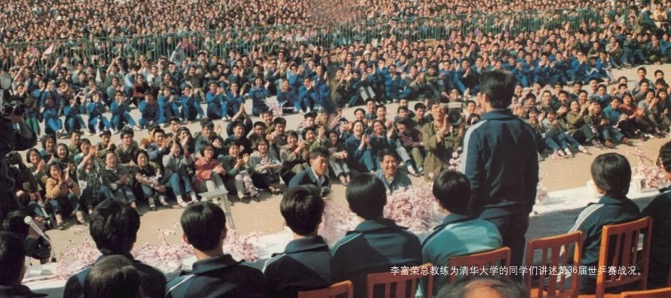

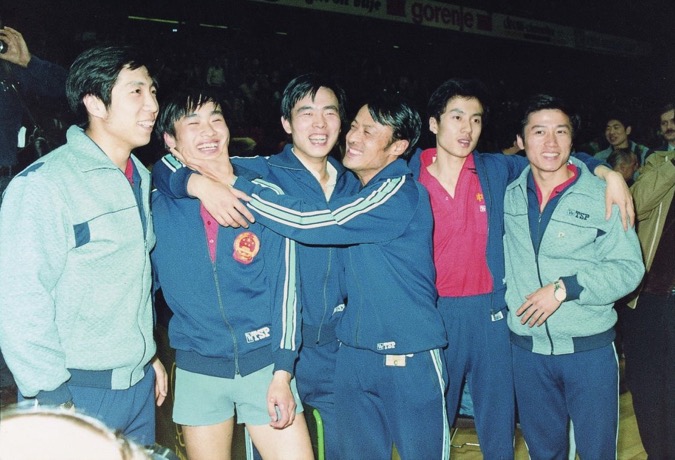

所有亲历过1979年和1980年中国乒乓球队冬训的人,可能一生都不会忘记在那两个寒冷的冬天里,自己的体能极限和意志品质受到的挑战。“那时候是练得挺狠,每天6点出操,先跑5圈,2000米,然后是一个小时以发球为主的技术训练;吃完早餐上午技术训练两个半小时,还要加一个小时的身体训练;下午又是三个小时的技术训练;晚上基本每天都开会……”李富荣一口气说完,叫人几乎来不及记全。但他哈哈笑着说,自己从严治军,也“身先士卒”,“谁都不喜欢跑步,有些队员还有逆反心理,我就每天带着他们一起跑。”所有的付出,都不会白费。两年后,第36届世乒赛上中国队打出漂亮的翻身仗,囊括七项锦标并包揽五个单项的冠亚军。当年的小将蔡振华说,两年看不到他笑,打赢了,终于看到李指导开心的笑容了。

心系国球

也是在那一年,李富荣开始担任国家体委训练局副局长,并逐渐走上领导岗位。从1984年到2004年,李富荣六次担任中国奥运代表团副团长,一直位居中国竞技体育的决策层,主管训练、比赛和反兴奋剂工作。在他主管的项目里,乒乓球是本行、羽毛球算触类旁通,其他的就都算不得纯粹内行,但他总是能在关键时刻,凭借自己多年的运动生涯和对于竞技体育规律的深刻理解,做出正确的决策。

尤其作为训练局局长的李富荣,大胆为中国一批优势项目选择“少帅”:乒乓球男队主教练蔡振华、羽毛球队副总教练李永波、体操队副总教练黄玉斌,他们挑起重担时平均年龄是32岁;数年后,周继红出任中国跳水队领队,时年32岁。“巧合,纯属巧合。”李富荣这样说,因为他入主中国男队时也是32岁。但有一些影响和关联一定不是巧合,比如李富荣担任过12年中国羽协主席,他对这项运动的影响力甚至在一定程度上超过了时任主教练李永波,羽毛球队那些年颇有几位“美男子加轰炸机”式的运动员,他们俊朗的外型、出众的球技、昂扬的斗志,会叫人想起来球桌边的李富荣。

不过,李富荣心里最牵挂的还是乒乓球。比如,亚特兰大奥运会时候,他作为总局训练局局长带队在前方指挥,激战正酣,但当时乒乓球也正面临“小球改大球”的关口,李富荣百忙之中主动打电话给红双喜总经理楼世和“问长问短”,帮着企业一起分析利弊。聊及此,他说:“我不是帮一个企业,我是帮中国乒乓。红双喜,是一个很难得的品牌,可以说这六十年来,他们跟中国乒乓同生共长。是他们一次次为我们提供先进武器,在和平年代,才帮我们打下了那么多胜仗。”李富荣回忆道,他不仅记得上世纪80年代红双喜把上海的矮脚青菜和冬笋“背来”北京,分给国家队里的上海籍教练员、运动员,更记得每一次在队伍最需要甚至最危急的关头,红双喜给予中国乒乓球队无条件的支持,“好几次国际大赛,临上飞机,他们还在帮忙调整球拍和胶皮。所以我们不是客户,是伙伴,是一起征战世界的搭档。”

来源:《小球大乾坤》