评论

分享

在1963年布拉格第27届世乒赛上,仅仅配合了半年时间的削球搭档张燮林/王志良“爆冷”夺冠。张燮林/王志良的夺冠破除了中国队在双打项目上的思想束缚,使中国队在他们之后的双打组合不再惧怕在这个项目上长期垄断的欧洲人和日本人,真正敢于向冠军发起冲击。中国乒乓球队的“双打传奇”也由此开启。

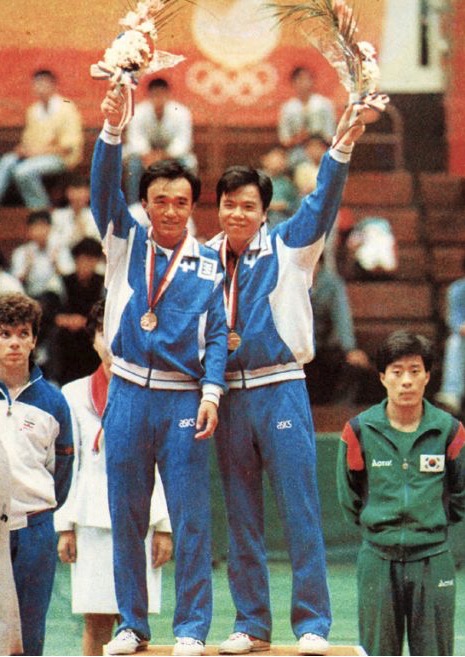

1988年,乒乓球正式进入奥运会,并且设有男双、女双项目,这在一定程度上成为了国乒双打发展的催化剂,陈龙灿/韦晴光为中国队拿到了首枚奥运男双金牌。

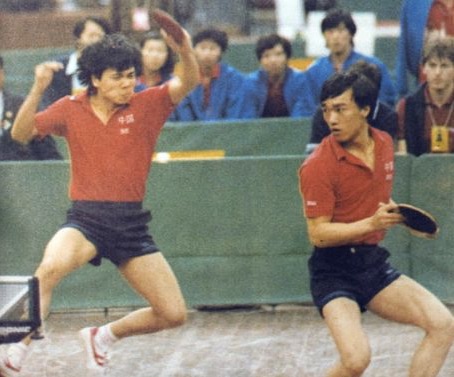

在1981年第36届南斯拉夫世乒赛上,蔡振华/李振恃从南斯拉夫组合舒尔贝克/斯蒂潘契奇手中,为中国队重新夺回伊朗杯。之后的第37届东京世乒赛上,已经36岁的舒尔贝克在单打上难再有作为,便将全部希望寄托在双打项目上,他的搭档换成了有“乒坛巨人”之称的卡列尼茨,最终他们在决赛中3比2战胜了江嘉良/谢赛克,获得男双冠军。紧接着的38届哥德堡世乒赛,中国队再度与男双冠军无缘,瑞典队的阿佩伊伦/大卡尔松成功夺冠。直到第1987年的39届哥德堡世乒赛,陈龙灿/韦晴光终于在时隔6年之后又在伊朗杯上刻下了中国选手的名字。

当时的形势是,乒乓球已经确定进入1988年汉城奥运会,且设有男双项目,但是和欧洲组合相比,中国队的男子双打相对薄弱,最典型的一点是缺少好的左手选手。在教练员郗恩庭的建议下,韦晴光开始主攻双打,与陈龙灿搭档征战第39届世乒赛。

陈龙灿的直板正胶近台快攻以诡异的球路和刁钻的落点著称,他手腕力量强,攻击快速凶猛,尤其是正手“小弧圈”上手快、力量大、突然性强、连续性好。此外,他对台内球的处理很出色,快搓、快点、快挑等技术运用娴熟。韦晴光则步法移动出色,进攻范围非常大,站位多以近中台为主。他和陈龙灿配对,一个负责近台,一个负责中远台,这种结合在进攻和防守的节奏上变化丰富,开创了亚洲对付欧洲的一条新路。

39届世乒赛,首次搭档的陈龙灿/韦晴光在其他中国组合悉数出局的被动情况下,连胜小野诚治/宫崎义仁、库哈尔斯基/格鲁巴和欧洲冠军普里莫拉茨/卢布莱斯库,一举夺得男双冠军,中国队时隔6年之后再度捧起伊朗杯。

1988年汉城奥运会,乒乓球项目首次亮相。陈龙灿/韦晴光出战双打,他们在小组赛中7战全胜强势晋级淘汰赛阶段,并在半决赛中力压东道主组合刘南奎/安宰亨,决赛中他们面对的是39届世乒赛决赛的“老对手”、来自南斯拉夫的普里莫拉茨/卢布莱斯库。

因为技术上占据优势,比赛一开始,普里莫拉茨/卢布莱斯库便两面开弓,拉冲结合频频向陈龙灿/韦晴光的防线施压,很快占据了主动。由于韦晴光站台较远,不仅给了对手很多反攻的机会,同时也间接限制了陈龙灿的近台快攻势头。经过一番激斗,普里莫拉茨/卢布莱斯库以22:20率先拔得头筹。

第二局比赛,中国组合及时调整了战术,韦晴光加强了接发球的线路和落点变化,并在中近台相持时采用拉扣并重的方式;陈龙灿则在接发球环节由搓、挡变成了挑、点、攻,以限制对方的抢攻。这种双重变化打了普里莫拉茨/卢布莱斯库一个措手不及,陈龙灿/韦晴光很快以21:8的悬殊比分胜出,将大比分扳平。决胜局,陈龙灿/韦晴光坚持第二局的有效战术,开局之后越来越顺。普里莫拉茨/卢布莱斯库虽然试图通过改换发球打乱比赛节奏,但是收效甚微,陈龙灿/韦晴光以21:9干净利落地拿下决胜局,为中国乒乓球队夺得历史上首枚奥运会金牌。

遗憾的是,陈龙灿/韦晴光的奥运金牌并没有改变当时中国男队优势逐渐削弱的趋势,由于直板快攻停滞不前,第40届世乒赛上,中国男队全军覆没,德国人罗斯科夫/费茨纳尔在决赛中战胜了陈龙灿/韦晴光,捧走了伊朗杯,男团、男单则成为了瑞典人的天下。之后陈龙灿正式宣布退役,韦晴光同年东渡日本,成为“中日友好交流使者”。

来源:《乒乓世界》