评论

分享

这只是一场游戏。

你听过多少次,人们如此谈论你所挚爱的运动?

这只不过是一场游戏,所以你为什么还如此沉迷,如此激动,如此陷入小情节并在周遭漫天的喧嚣声中为它争论不休?

你为什么如此在意?

一次失误、一个不理想的安全球抑或一个不合时宜的剋球。

你为什么如此在意?

两个你从未谋面的球员,谁输谁赢。

你为什么如此在意?

为什么会感到焦虑、兴奋甚至绝望。

好吧,是啊,这只不过是一场游戏。但是现如今,当这场游戏猝然停止时,你会不会想起你爱上这项运动的初心。

像其他所有职业运动一样,斯诺克由于持续的冠状病毒危机而被迫休赛。突然之间,在一个赛季跟着一个赛季、一站比赛接着一站比赛,在令人眼花缭乱的比赛与奖杯的漩涡中,我们有了时间进行反思。

那么既然如此,让我们思考一下。

为什么爱斯诺克? 这项吸引这么多人的运动为什么如此特殊?

每个人对此都有自己的答案。 对于在1980年代长大的我来说,它是我文化构成的核心部分。当你家的电视机只有四个频道,而每个频道都播放着斯诺克,当孩子们在学校操场上讨论,它就已经是国民生活的一部分了。

斯诺克尽管打起来不容易,入门门槛却不高。当时许多孩子在家有小球桌,加入俱乐部也相对便宜。 你总是可以在电视上看到斯诺克球星,也可以尝试模仿。

那是史蒂夫·戴维斯的时代,他将比赛和职业水准提高到了以前无法想象的水平。之后成为斯蒂芬·亨德利的时代,他以某种方式将斯诺克提高到了更高的水平。

9岁那年,我摆弄着我的剪贴簿,里边是历年世锦赛的冠军们。我从报纸和杂志上将那些有力竞争者们的照片胡乱剪切一气,贴在其中。

可是最终,乔·约翰逊赢下了那届比赛。那是1986年,我的剪贴簿中没有乔的照片,我甚至都没听说过他。

30年前,也就是1990年,我第一次来到克鲁斯堡剧院。和其他所有人一样,我最初的感觉是:它为什么这么小呢?一定是电视机扭曲了我的知觉。那是斯诺克世锦赛,坐在那里与电视机前完全不同——就像开罗的紫玫瑰中的米娅·法罗突然被拖入银幕并进入到了那个遥远的世界。

那场比赛是约翰·维尔戈对阵加里·威尔金森。 我完全忘掉了他们,但是那天空气中充满了魔力。这不再仅仅是电视上的东西,它在我眼前真真切切的发生,并将我连接在一起。

或许,我们的故事有些类似。 近年来,由于全世界的电视广播和流媒体的发展,斯诺克球迷数量急剧增加。这项运动在世界各地引起共鸣,它展现在人们眼前,影响着他们,融入了他们的情感。

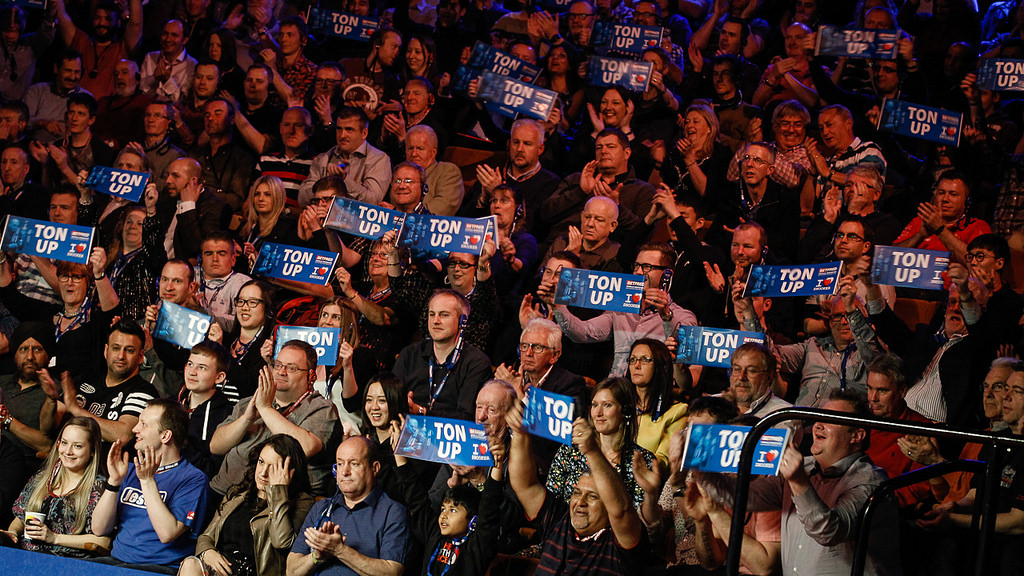

斯诺克球迷是一个特殊的群体,他们通过保持沉默又为比赛增加了独特的现场气氛。 就像是披头士乐队的对立面:这里没有尖叫,或许昏昏欲睡,有的只有安静,偶尔出现的咳嗽,耳语,沙沙声,当然掌声不可缺少。

从没有任何一项比赛,像克鲁斯堡一样将观众和斯诺克紧紧连接在一起。 这是一群真正的斯诺克球迷,在斯诺克圣殿中做着朝圣。

斯诺克之所以能够蓬勃发展,不仅是因为它是一项极好的娱乐活动,还因为它可以让一个人找到自己,并可以成为自己。 团队运动不喜欢内向的人。 对于那些寻求人生不同的人来说,一项充满复杂性和意义的个人运动是最理想不过的出路。

是啊,这只是一场游戏,但它改变了人们的生活。 格雷姆·多特在格拉斯哥贫瘠的伊斯特豪斯长大,那里的生活无望,机会渺茫。 马克·威廉姆斯在南威尔士由矿工抚养长大,彼时矿井萧条,经济绝望。 马克·塞尔比家境困难,而练习和打球变成了他唯一可以改变现状的事情。 年轻的尼尔·罗伯逊,在澳大利亚的一个工作中心寻找机会,长长的队伍让他考虑也许斯诺克才是他的出路。

他们,以及其他更多的后来者最终站在了斯诺克世界的最顶端,将自己的光辉与荣耀融入了这项运动不断前进的历史中——这部由许许多多经典画面串联在一起的历史:亚历克斯·希金斯眼含热泪招呼他的小女儿登上舞台,克里夫·索恩在完成147岁后激动下跪,丹尼斯·泰勒头顶挥舞着球杆摇晃了手指,罗尼·奥沙利文5分8秒的天才演出,贾德·特鲁姆普疯狂地进球炫技。

当然,你有你铭记的瞬间。这样的画面有很多,还将会有更多。

新闻官、新闻记者、评论员,我很幸运地经历着这些角色的转变。三年前,当我们庆祝克鲁斯堡世锦赛40周年,我从评论席望去,恍惚间好像回到了1990年,回到了还是观众的孩子的我,我还记得那时的我是多么的惊奇。现在,向右看,我的评论员搭档:乔·约翰逊,那个毁了我的剪贴簿的人。

这是多么神奇的时刻!

毕竟,这只是一场游戏。

这只是一场游戏,却也是一场精彩绝伦的探险游戏。

如今,斯诺克球台空空如也,一切都被禁锢。 当然,健康和安全必须放在首位,但当所有这些结束,新的记忆将会继续书写。

就让我们姑且把现在当作是中场休息,一切都会归来,一切都将更好。